红旗坊入园处

匣体元素的观景台,成为游客的打卡点

2017年12月27日,县十八届人大二次会议上,《政府工作报告》围绕“瓷景区+城休闲”定位,计划整合、保护、开发红旗瓷厂等片区,建设传统陶瓷文化展示区,打造以城关为核心的中线陶瓷文化旅游精品线路,为红旗瓷厂的新生拉开序幕。

笔者敏锐地捕捉到这一新闻契机。会议刚结束,就和前辈连江水进行探讨,策划报道方案,还与《福建日报》记者王帅交流,他也认为这是个好新闻点,让笔者信心倍增。

随后,笔者跟着江水深入红旗瓷厂,采访了林振灿、郑炼铁、郭诗煌等老员工。郭诗煌专注彩绘高白杯的画面,至今仍刻在笔者脑海里。从他们口中,听到了红旗瓷厂的过往,有计划经济时期产品供不应求的辉煌,厂区内机器轰鸣,工人忙碌,热火朝天;也有市场经济冲击下产品积压、职工下岗的困境,那是一段艰难的岁月。

2018年2月,当年陶瓷车间保存着老式建筑的时代特征(黄谷莹 摄)

原本堆积在车间的匣体

在那一个多月的时间里,笔者和江水走遍红旗瓷厂的每个角落。那些静默的机械、落满灰尘的匣钵、堆成“瓷山”的货品等等,就像岁月的史官,无声地讲述着工厂的故事。每一处斑驳锈迹,都记录着往昔的忙碌;匣钵里,似乎还留存着曾经烧制陶瓷的炽热温度。

2018年2月23日,《福建日报》家园版刊发了《红旗瓷厂,瓷都人心中的一面旗》。文章引发广泛关注和好评,也让笔者深知用心做新闻的意义。此后,笔者持续关注红旗瓷厂改造项目——红旗坊的进展,稿件陆续在多家媒体发表,见证着它一步步蜕变。

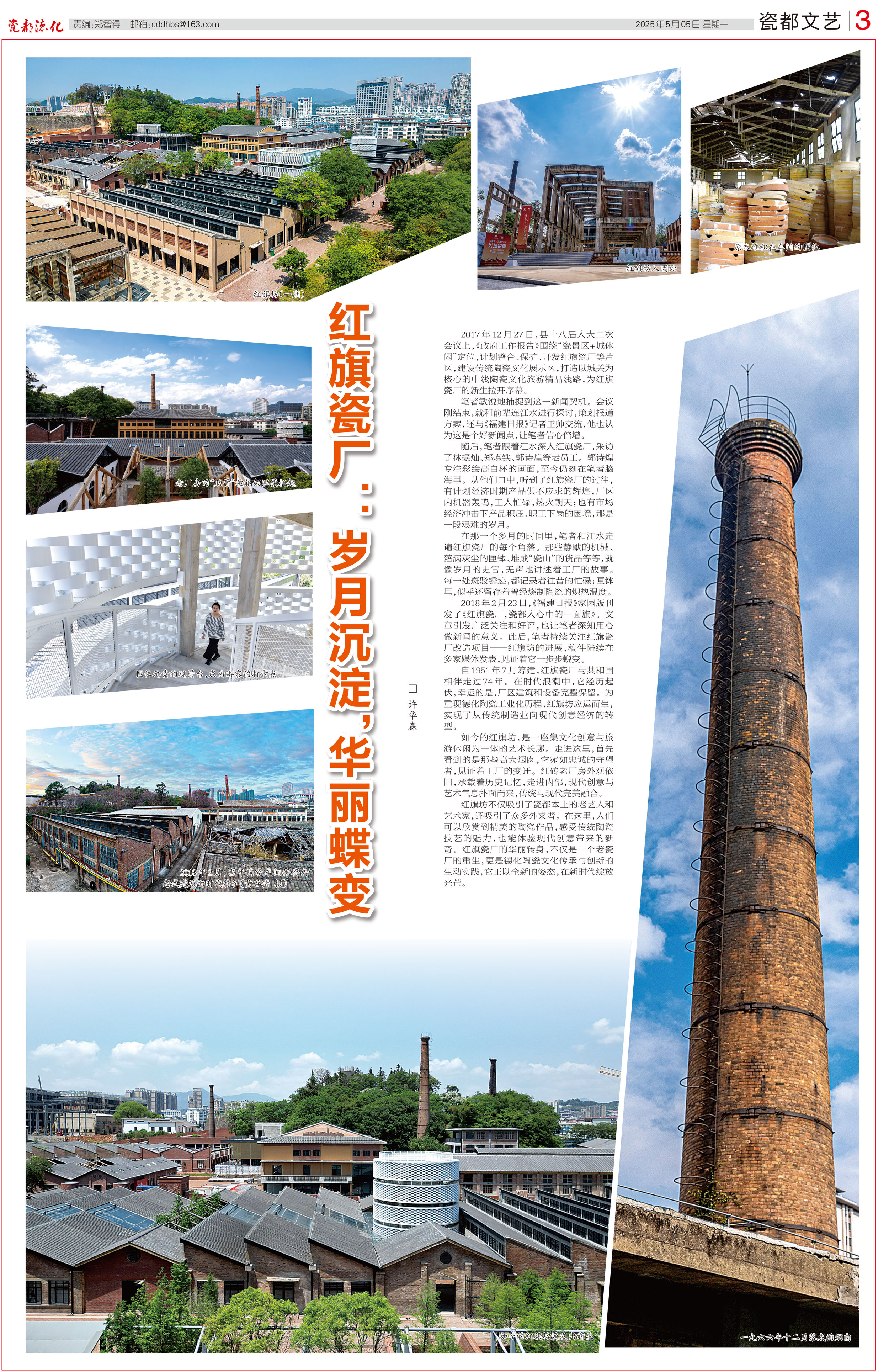

自1951年7月筹建,红旗瓷厂与共和国相伴走过74年。在时代浪潮中,它经历起伏,幸运的是,厂区建筑和设备完整保留。为重现德化陶瓷工业化历程,红旗坊应运而生,实现了从传统制造业向现代创意经济的转型。

一九六六年十二月落成的烟囱

如今的红旗坊,是一座集文化创意与旅游休闲为一体的艺术长廊。走进这里,首先看到的是那些高大烟囱,它宛如忠诚的守望者,见证着工厂的变迁。红砖老厂房外观依旧,承载着历史记忆,走进内部,现代创意与艺术气息扑面而来,传统与现代完美融合。

原来的车间,成为陶瓷展区

小剧场看台上也很出片

红旗坊不仅吸引了瓷都本土的老艺人和艺术家,还吸引了众多外来者。在这里,人们可以欣赏到精美的陶瓷作品,感受传统陶瓷技艺的魅力,也能体验现代创意带来的新奇。红旗瓷厂的华丽转身,不仅是一个老瓷厂的重生,更是德化陶瓷文化传承与创新的生动实践,它正以全新的姿态,在新时代绽放光芒。