抗战时期,日寇南侵,沿海居民相继内迁德化避难,许多难童流离失所,保育问题亟待解决。爱国华侨叶乃矧踊跃捐资,牵头建立凤林慈儿院,被誉为“难童的乐园”,救护了民族幼苗。

烽火中编织摇篮

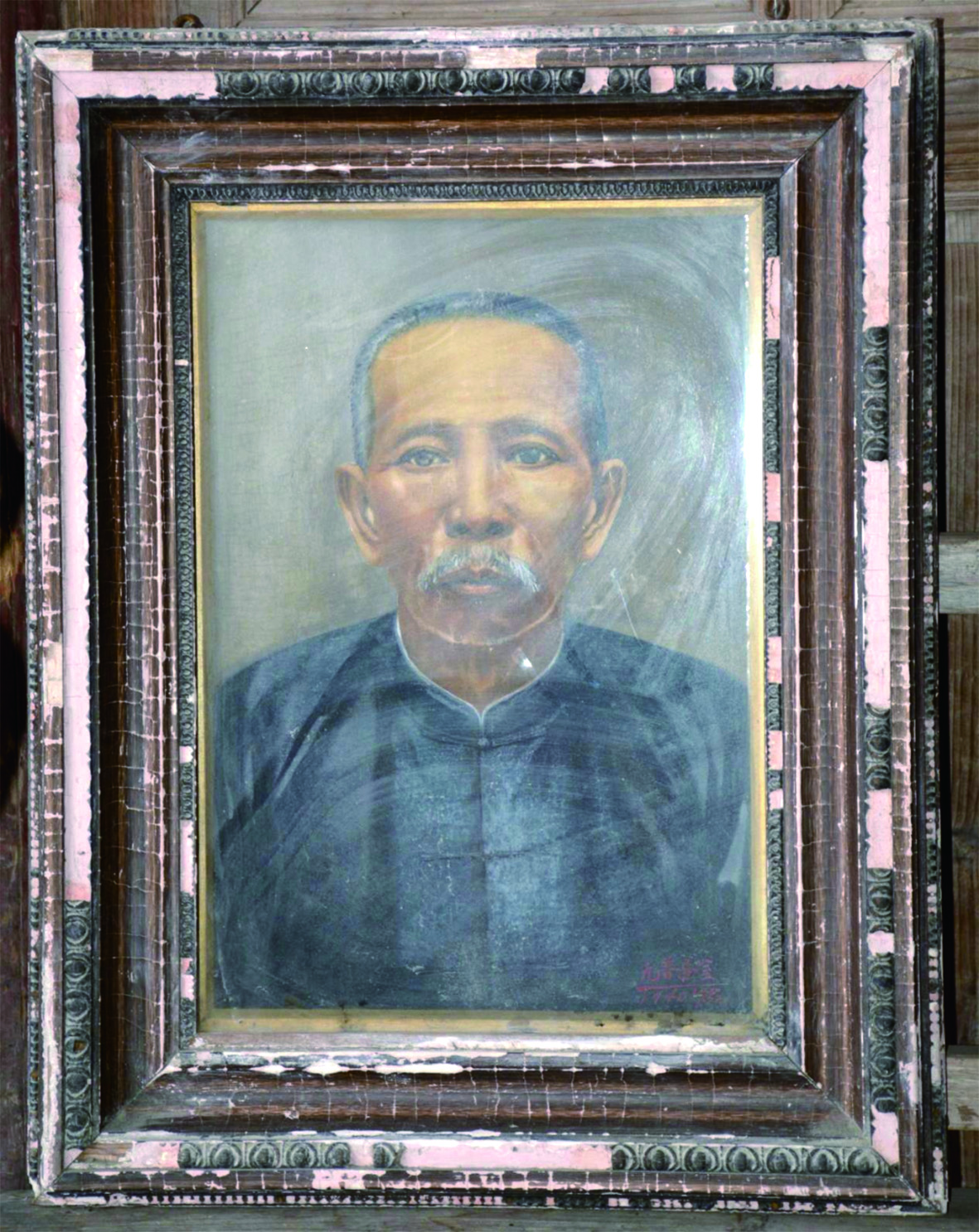

叶乃矧(1882—1949年),国宝乡人,1895年刚十三岁便随亲戚前往马来西亚(时称“英属马来亚”)谋生。经营橡胶加工厂,自营“福美牌”橡胶,是一位心系家国的爱国华侨。抗战期间,他不遗余力地参加各种抗日救国运动。1938年,叶乃矧出任马来亚怡保昔加挽筹赈分会理事,向广大华侨宣传抗日救亡思想,多次面向华侨筹集物资、款项,用以支援祖国同胞开展抗日斗争。

1938年6月,叶乃矧的兄长——德化籍马来西亚华侨叶乃滔归国省亲,他乘人力车至开元寺门口,不幸暴病,死于车上。因无亲属随行,开元寺救济所为其料理后事,并按他证件上的通讯地址通知其家属。1939年,叶乃滔的弟弟叶乃矧从马来西亚归国,到泉州东岳山祭扫亡兄坟墓。他对泉州开元寺救济所安葬哥哥的善举,深为感动。在走访开元寺时,看到寺中开办慈儿院,收容众多抗战中的孤儿,深感此举意义重大。

回德化后,叶乃矧决定模仿开元寺慈儿院办学方式,在相对安定的德化创办慈儿院,救助流落社会的孤儿。叶乃矧捐资一万元,德化商民苏由甲捐资一千元,作为开办费。倡议得到海外华侨、本县热心人士的支持,先后捐资三万多元,程田寺住持释照也捐出寺租与稻谷87担。1939年2月间开始筹备,由叶乃矧、苏由甲、苏友仁、李亚中等组成董事会,借用程田寺原慈英初小办学场所为校舍,设有儿童寝室4间、大膳厅1间、儿童汤池1列,并有医药室、疗养室、农场及瓷工场等设施。聘请办学经验丰富的李述贤(惠安人)为首任院长、李述贤的夫人吴秀珊为教师,于1939年农历四月初四开学。

教学做知行合一

创办之初,凤林慈儿院专收15岁以下的抗日征属子弟、阵亡将士遗孤、沦陷区及侨区孤贫儿童,首批院生60人,远的来自浙江,近的来自金门、厦门、福州及泉州各县,也兼收容侨童。6年间,凤林慈儿院累计接收难童200余人。

院长李述贤推行陶行知“生活教育”理念,将生活与教育、社会与学校糅合在一起,实行工读制度,“教学做”合—,将学生培养成具有健康的体魄、科学的头脑,农夫的身手,艺术的兴趣和改造社会的精神。每日程田寺里晨钟一响,孩子们便开始一天的生活。上午,由教师传授文化知识,下午,进行职业技能训练。职业技能分为农、工、商三部分,孩子们可以根据兴趣爱好选择学习哪种技能。

太平洋战争爆发后,侨汇断绝,慈儿院失去外援。为解决经费不足的问题,慈儿院以自食其力、自力更生为目标,自办农牧场,种植可可、马铃薯、甜菜、番茄、水稻、地瓜等,饲养牛、羊、猪、兔、鸡鸭等家禽,自办瓷器制坯、瓷绘、石版印刷、制鞋等工场,既解决慈儿院经费不足问题,又培养儿童一技之长。1941年春节,慈儿院举办茶花义卖会,将义卖所得1000元全部捐给抗日前线。

凤林慈儿院倾其所能挽救了一大批难童,赢得了社会各界的广泛赞誉,成为近代福建慈善事业的一张名片。慈儿院的新教育模式引来省内外报刊争相采访,学校声名鹊起,被誉为“难童的乐园”。1939年8月27日的《福建新闻》刊载:“程田寺原为荒凉破落之废庙,今竟焕然一新,并有数十苦难儿童生活其中,曾日月之几何,而有此种成绩,实可令人敬佩,按德化处闽南后方,有此慈儿院之设立,其协助于抗战者实非浅鲜。”

1944年11月,慈儿院首任院长李述贤病故后,由李亚中接任,大约在1946年12月前后,凤林慈儿院依照当时的社会救济法,更名为“凤林育幼院”。中华人民共和国成立前夕,李亚中前往香港,院务由其弟李潘国负责。1949年,德化县人民政府委派林其祥、陈士孟接收该院,并更名“德化公立育幼院”。1953年,育幼院并入莆田县黄石儿童教养院。

凤林慈儿院的历史虽然不长,但在那烽火连天的岁月里,它为许多人带来了希望的曙光。叶乃矧故居——福美堂,是一座有故事的“华侨厝”,现改造成民宿,见人、见物、见精神,受到了游客喜爱,助力了乡村振兴。

(本文资料来源于中共德化县委党史和地方志研究室、泉州开元慈儿院董事会等)